День православной книги прошел в Духовно-просветительском центре Кумертау

16 марта, в рамках празднования Дня православной книги, состоялась встреча священнослужителей Иоанно-Предтеченского соборного храма Кумертау со студентами местного горного колледжа.

Этот праздник был установлен в 2009 году по инициативе патриарха Московского и всея Руси Кирилла решением Священного синода Русской православной церкви.

Праздник приурочен к памятной дате: 14 марта 1564 года на московском печатном дворе диакон Иван Федоров издал первую печатную книгу на Руси – «Апостол». Первые православные печатные книги стали основой становления славянской и российской цивилизации.

Преосвященнейший Николай, епископ Кумертауский и Салаватский Русской православной церкви отметил важность всеобщего образования и значение Православной книги в истории образования государства Российского.

«Дорогие мои, в Дни православной книги, пожелаю вам - читайте книги! Книга – источник знаний, духовности, нравственности, хранитель истории и учитель! Российское образование всегда носило духовный, нравственный характер. Духовность, унаследованная от русских волхвов и православных монастырей, в другие времена обогатилась идеями русских мыслителей, философов и просветителей об особом вселенском предназначении человека. Система образования и воспитания в России формировалась под влиянием православной религии. Утверждённые с ее помощью представления о нормах нравственности и правилах поведения содержали в себе две стороны: формирование позитивного образа для подражания и установление системы запретов, не позволявших недостаткам превращаться в пороки», - отметил Владыка.

Принятие христианства сыграло революционную роль в развитии образования и воспитания, выдвинуло церковь, монастыри, их служителей, монахов, старцев на первую роль в накоплении знаний, формировании системы обучения и воспитания. Усилилась педагогическая составляющая в распространении знаний. Догматы новой веры стали основой и воспитания, и образования. Литература поучительного характера периода Киевской Руси представлена многими удивительными творениями, среди которых выделяются «Изборник» Святослава 1703 года, «Изборник» 1075 года, «Слово о полку Игореве», «Поучение Владимира Мономаха», «Моление Даниила Заточника».

Основная социальная миссия христианства состояла не только в том, что славянская цивилизация восприняла новую стройную системы веры: с самого зарождения христианство было образовательной религией. Величайшим учителем был сам Иисус Христос, напутствовавший своих апостолов: «…Идите, научите все народы…». Семья, с приходом в нее христианства, становилась школой воспитания и образования одновременно.

«И в нынешнее время воспитание наших детей, морально-нравственная, духовная и патриотическая составляющая зависит от того, что читают и смотрят наши дети. Родитель должен научить ребенка учиться! Приучайте детей к чтению, просвещению и в будущем мы получим воспитанных, образованных и одухотворенных граждан России. При каждом нашем храме есть библиотеки, открытые для всех желающих. Работают духовно-приходские воскресные школы, где дети изучают основы православной веры, историю, традиции и праздники. Православие было, есть и будет столпом духовного образования России», – подчеркнул епископ Кумертауский и Салаватский.

В ходе встречи со студентами колледжа иерей Владимир Рафиков рассказал ребятам об истории возникновения данного праздника, отметил, что разрушение культуры, после чего исчезает и сам народ, начинается с потери привычки к чтению, что книги являются инвестициями добра, мудрости, терпения, любви, прививают умение слушать и понимать другого человека, что было присуще нашему народу всегда.

Настоятель храма иерей Владимир Быков в своем приветственном слове к студентам подчеркнул, что книги являются кладезем опыта поколений, мудрости и во многом определяют идентичность народа.

«В одночасье могут исчезнуть смартфоны, гаджеты, интернет, на которые мы сегодня, в большей мере, уповаем, но книга, которую ты имеешь дома, не исчезнет, она всегда с тобой», - сказал он.

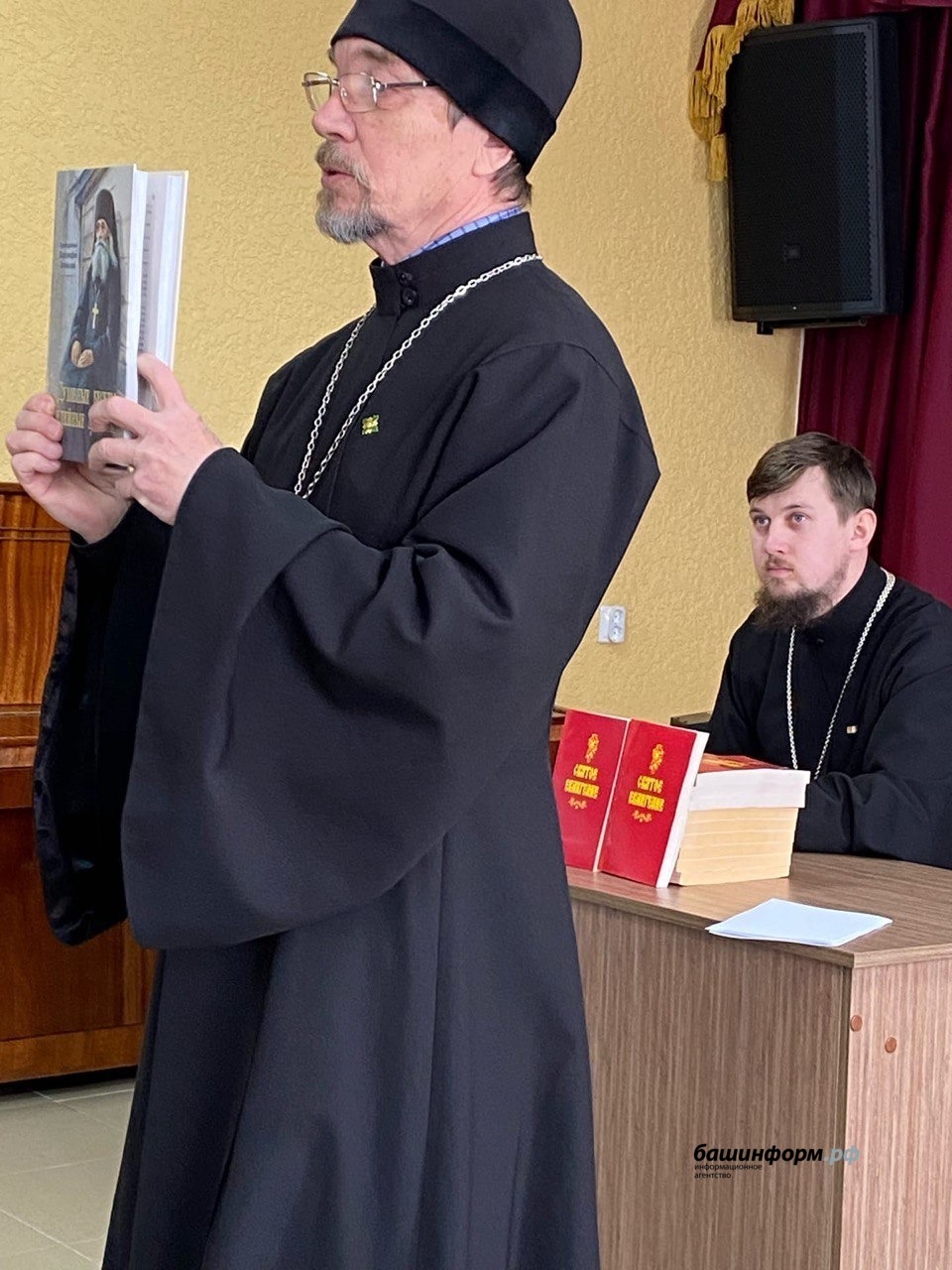

Затем настоятель познакомил присутствующих с биографией преподобного Варсонофия Оптинского и анонсировал православную книгу «Духовные беседы. Келейные записки», ему посвящённую. Привел несколько цитат из книги, обсудил с ребятами необходимость духовного развития.

После беседы иерей Владимир Быков подарил желающим «Святое Евангелие», а затем студентам была предложена экскурсия в православную библиотеку Духовно-просветительского центра, а также в тренажерный зал. Многие ребята с удовольствием попробовали свои физические возможности в спортивном зале, а некоторые из них записались на занятия.

Если обратиться к истории, школа как «социальный институт» начала формироваться с 988 года, именно с этого года князь Владимир «посеял книжное слово в сердце верных людей». Христианство породило великое множество отечественных мудрецов, мыслителей, философов. Центрами образования в феодальной России были монастыри. Наиболее крупные среди них не только учили грамоте, но и готовили к церковной и государственной службе. Именно такими центрами образования были монастыри: Чудов, Спасо-Андрониковский, Симонов, Троице-Сергиев, Киево-Печерский, Свято-Успенский Печерский и др.

Наиболее удачно и образно роль монастырей раскрыл наш великий русский поэт Александр Пушкин: «Мы обязаны монахам нашей историей, следовательно, и просвещением».

В училищах при монастырях изучались диалектика, включавшая в себя богословие, арифметику, этику, музыку, политику, экономику, а также риторику. В монастырях были написаны «Слово о полку Игореве», «Моление Даниила Заточника», «Киево-Печерский патерик». Наиболее полную картину о всех параметрах жизни монастырей дают жития святых, то есть житийная литература. Образование и воспитание воспринималось здесь как единое целое и наиболее полно воплощалось в проповедях, несущих в себе нравственно-педагогический, социальный и гносеологический заряды.

Первым государственным документом, в котором изложены задачи в области образования, стало Постановление Стоглавого Собора 1551 года. В России стали создаваться училища, в которых подготовка священнослужителей сочеталась с обучением юношества в духе образования.

В России XVII столетия широкое распространение получили две формы обучения: а) школы, в которых обучались люди «всякого чина и сана», дети «славных и убогих» и до последних земледельцев; б) домашнее обучение детей знати. Борис Годунов основал свой план народного образования, замысливший покрыть Россию сетью образовательных школ, основать в Москве университет, направить молодых людей за рубеж для обучения разным наукам и иностранным языкам.

К XVII веку относится появление первых сторонников светского образования. Впервые проблема совместимости веры и знания получила обоснование в трудах Симеона Полоцкого (1629-1680), Карнона Истомина (1650-1717), Сильвестра Медведева (1641-1691).

Система образования в России приобрела свои особенности и характерные черты. Всё население было охвачено системой приходского обучения, в рамках которого ведущая роль принадлежала проповедям, наставлениям и поучениям. Ведущая роль в деле народного образования оставалась за церковью, монастырями и духовенством.

В 1865 году в Москве была организована Славяно-греко-римская академия. Это было началом классического высшего образования в России. Широкое развитие получили русские школы, в которых преподавание велось на русском языке. В 1721 году был издан «Духовный регламент», в соответствии с которым подготовка духовенства возлагалась на архиерейские школы и духовные семинарии. 28 января 1724 года был издан Указ Сената об учреждении Академии наук и художеств. Петровская система образования, будучи прежде всего профессиональной, несла в себе многие черты будущей сословной школы. С именем Петра Великого связано начало военного и инженерного образования в России. 12 января 1735 года Указом императрицы Елизаветы Петровны был основан Московский университет. Екатерина Вторая внесла свои коррективы в систему народного образования: «каждый человек должен быть воспитан в сознание своего долга перед Высшим существом, обществом, перед собой».